社宅の家賃はいくら負担すべき?借り上げ社宅の節税メリットとは

会社で役員や従業員のための借り上げ社宅を準備する際に、その家賃を全額経費とすることができるのでしょうか。

社宅の家賃を損金にするためには、役員や従業員が賃貸料相当額を会社へ支払う必要があります。

社宅の家賃を負担しないと節税効果がなくなるから注意

社宅に住んだ人が何も負担をしなかった場合、会社が支払う家賃の一部については、会社が従業員や役員に給与や役員報酬を支払ったのと同じ取り扱いとなります。

結果的に、社宅に住む従業員や役員の所得金額が増え、税金などの支出が増えてしまうのです。

これを避けるためには、社宅を利用する人は一定の負担をしなければなりません。

社宅の節税効果とメリット

法人税を軽減できる

賃貸物件を法人で契約することで、家賃を法人の損金に算入することができ、法人の節税が可能となります。

ただ、法人が家賃を支払う一方で、そこに住む人が法人に対して家賃を負担しない場合、家賃の一部は役員報酬とみなされ、個人に課税されてしまいます。

個人の納税額を軽減できる

会社が負担する家賃相当の役員報酬を減らすことで「所得税」「住民税」「社会保険料」を軽減できます。

※納税額は役員報酬の金額に応じて高くなるためです。

会社が従業員に借り上げ社宅を貸し出すメリット

社宅を持たない会社が、新たに社宅用の物件の賃貸契約を行い、従業員や役員に貸し出すことがあります。

この場合、以下のようなメリットがあると考えられます。

福利厚生として

社宅を準備すれば、遠方に住んでいる人を採用することができます。また、通勤が大変な従業員や役員も会社に通いやすくなり、大きなメリットがあります。

その結果、従業員や役員の満足度が上がり離職率も改善できます。

節税効果として

会社が社宅の契約をし、その社宅を従業員や役員に貸し出せば、会社が支払った家賃は全額損金に算入されます。

その結果、会社が負担する法人税などを節税できます。

家賃手当は社会保険料が上がるので注意!

会社が従業員や役員が支払う家賃の一部を家賃手当などの名目で毎月の給料に上乗せして支給することがあります。

従業員や役員は住む場所を自由に選べるメリットがある反面、家賃手当を支給すると給与所得に加算され、所得税や社会保険料など納税額が増えることがデメリットになります。

特に社会保険料は、従業員や役員だけでなく会社の負担も増加するので好ましくないでしょう。

社宅家賃の負担率とは

会社が社宅の家賃を100%負担すると、従業員や役員に対する給与所得が発生します。

ただし、従業員や役員が賃貸料相当額を負担すれば、給与所得として課税されません。

従業員が社宅を利用する場合、以下の3つの算式の合計額から「賃貸料相当額」を求めます。

(1)建物の固定資産税の課税標準額×0.2%

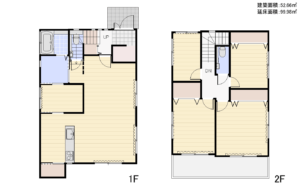

(2)12円×建物の総床面積/3.3㎡

(3)敷地の固定資産税の課税標準額×0.22%

賃貸料相当額の50%以上を負担すれば、給与課税は発生しません。

小規模住宅でない場合の負担率に注意!

小規模住宅でない場合とは

・床面積が240平方メートルを超える

・取得価額

・支払賃貸料の額

・内外装の状況等

の要素を税理士や不動産の専門家が総合勘案して判定します。尚、小規模住宅でない場合の負担率は「役員」のみに適用されますので従業員の方は対象外とされています。

社宅の種類と家賃計算方法

会社が社宅を準備した場合に、従業員や役員が負担すべき賃貸料相当額の例を確認しておきましょう。

賃貸アパート・マンションを社宅にする場合

賃貸アパートを会社が借り上げ、そこに従業員が住んだとします。

この部屋の固定資産税の課税標準額は200万円、床面積は50㎡とし、敷地の固定資産税の課税標準額は300万円とすると、この部屋の賃貸料相当額は以下のようになります。

(1) 200万円×0.2%=4,000円

(2) 12円×50㎡/3.3㎡=181円

(3) 300万円×0.22%=6,600円

合計 4,000円+181円+6,600円=10,781円(賃貸料相当額100%の金額)

この場合、社宅に住む人が家賃を負担していなければ、毎月10,781円が給与として課税対象となります。

一方、社宅に住む人が10,781円×50%=5,391円以上を家賃として会社へ支払えば、賃貸料相当額50%の負担となり、給与所得になりません。

マイホームを社宅にする場合

個人で所有している自宅を社宅にする場合、会社がマイホームを借り上げるか、購入するかのいずれかの方法によります。

建物の減価償却費を会社の損金とすることができるため、購入する方が節税効果はより大きくなるので、資金的に余裕がある場合には、会社がマイホームを購入することも検討してみましょう。

この建物の固定資産税の課税標準額が900万円、床面積が120㎡、敷地の固定資産税の課税標準額が1,000万円とした場合、この建物の賃貸料相当額は以下のようになります。

(1) 900万円×0.2%=18,000円

(2) 12円×120㎡/3.3㎡=436円

(3) 1,000万円×0.22%=22,000円

合計 18,000円+436円+22,000円=40,436円(賃貸料相当額100%の金額)

この場合、社宅に住む人が家賃を負担していなければ、毎月40,436円が給与として課税対象となります。

一方、社宅に住む人が40,436円×50%=20,218円以上を家賃として会社へ支払えば、賃貸料相当額50%の負担となり、給与所得になりません。

社宅家賃の経費算入が認められないリスク

会社が社宅の家賃を支払っていても、会社の損金として認められない場合や、役員や従業員の賃貸料相当額が認められない場合がありますので注意しましょう。

契約名義人が法人でなく個人の場合

物件の契約名義人が個人となっている場合、会社が支払っている家賃は役員や従業員の給料として取り扱われる可能性があります。

その結果、社宅に住む人の所得が増加し、税負担が増える結果となります。

社宅を利用して確実に節税を行うには、個人名義でなく、会社が社宅の契約名義人となる必要があります。

家賃負担率が税法上認められない場合

役員が小規模でない住宅を社宅とする場合、賃貸料相当額の計算式が大きく異なります。

そのため、従業員と同じように計算して賃貸料相当額を求めても、その計算が認められず、給与課税の対象となる金額が発生する可能性があるのです。

役員の社宅については、その法定耐用年数や床面積などを確認して、どの計算式で賃貸料相当額を求めるか、間違えないようにしましょう。